| Weltbürgertum Gastbeiträge Presse Bücher Schulprojekt Studienreisen Vorträge Biografien |

Avantgarde für eine weltweite Verfassungsordnung

Die Bemühungen zur Transformation des internationalen Systems in einen weltföderative Ordnung können dem heutigen Globalisierungsdiskurs entscheidende Impulse geben. Die Erkenntnis, daß der Nationalstaat nicht das konstituierende Element des Völkerrechts bleiben kann, bestimmte nach dem Zweiten Weltkrieg vielfach die politische Diskussion. Jetzt, nach dem Ende des Kalten Krieges, sollten wir daran anknüpfen.

Die

Zivilisationsgeschichte der Menschheit brachte bis heute einige relativ

wirkungsvolle Mittel zur friedlichen Austragung von Konflikten und zur

Friedenssicherung hervor. Dazu zählt die Entwicklung von Recht

und Gerichten als Maßstab und Mittel zur friedlichen Beilegung

von Streitigkeiten, das Gewaltmonopol des Staates, demokratische Wege

der Machterlangung und des Machtwechsels sowie innerstaatliche Gewaltenteilung

und gesellschaftlicher Ausgleich durch Sozialpolitik. nach der französischen

Revolution von 1789 hat sich der modernen Nationalstaat als Garant dieser

regulativen Mittel herausgebildet. Nicht zuletzt durch die erschütternden

Erfahrungen des Ersten und des Zweiten Weltkrieges sowie der ersten

Nuklearwaffeneinsätze wurde allerdings die institutionelle Schwäche

des internationalen Systems erkannt. Im Zuge der ökonomischen Globalisierung

wird in den 90er Jahren erneut seine Tragfähigkeit in Frage gestellt

– zu Recht. Eine Retrospektive auf den Weltordnungsdiskurs, der

durch die Systemkonfrontation des Kalten Kriegs aus dem Blickwinkel

geraten ist, lohnt sich angesichtes der aktuellen Debatte. Das Beharren

auf dem national-staatlichen System, indem Weltordnungspolitik ("Global

Governance") als Vernetzung verschiedenster historisch gewachsener

"global players" definiert wird, ist ein Bruch mit dem Diskurs

der Vergangenheit. Dieser nämlich hatte in seinem Mittelpunkt die

auf Bundesstaatsebene bewährten Strukturprinzipien des Föderalismus

und der Subsidiarität. Global implementiert hätte dies nichts

anderes als die Entstehung einen Weltbundesstaats bedeutet, wie er u.a.

auch von Ghandis "Quit India Resolution" des Indischen Parlaments

von 1942 favorisiert wurde. "Die erste Atombombe hat auch unsere

traditionellen, längst überholten politischen Ideen endgültig

vernichtet. Jeder von uns weiß, daß die Charta der Vereinigten

Nationen nur einen Anfand darstellt", bemerkte etwa Albert Einstein.

Die

Zivilisationsgeschichte der Menschheit brachte bis heute einige relativ

wirkungsvolle Mittel zur friedlichen Austragung von Konflikten und zur

Friedenssicherung hervor. Dazu zählt die Entwicklung von Recht

und Gerichten als Maßstab und Mittel zur friedlichen Beilegung

von Streitigkeiten, das Gewaltmonopol des Staates, demokratische Wege

der Machterlangung und des Machtwechsels sowie innerstaatliche Gewaltenteilung

und gesellschaftlicher Ausgleich durch Sozialpolitik. nach der französischen

Revolution von 1789 hat sich der modernen Nationalstaat als Garant dieser

regulativen Mittel herausgebildet. Nicht zuletzt durch die erschütternden

Erfahrungen des Ersten und des Zweiten Weltkrieges sowie der ersten

Nuklearwaffeneinsätze wurde allerdings die institutionelle Schwäche

des internationalen Systems erkannt. Im Zuge der ökonomischen Globalisierung

wird in den 90er Jahren erneut seine Tragfähigkeit in Frage gestellt

– zu Recht. Eine Retrospektive auf den Weltordnungsdiskurs, der

durch die Systemkonfrontation des Kalten Kriegs aus dem Blickwinkel

geraten ist, lohnt sich angesichtes der aktuellen Debatte. Das Beharren

auf dem national-staatlichen System, indem Weltordnungspolitik ("Global

Governance") als Vernetzung verschiedenster historisch gewachsener

"global players" definiert wird, ist ein Bruch mit dem Diskurs

der Vergangenheit. Dieser nämlich hatte in seinem Mittelpunkt die

auf Bundesstaatsebene bewährten Strukturprinzipien des Föderalismus

und der Subsidiarität. Global implementiert hätte dies nichts

anderes als die Entstehung einen Weltbundesstaats bedeutet, wie er u.a.

auch von Ghandis "Quit India Resolution" des Indischen Parlaments

von 1942 favorisiert wurde. "Die erste Atombombe hat auch unsere

traditionellen, längst überholten politischen Ideen endgültig

vernichtet. Jeder von uns weiß, daß die Charta der Vereinigten

Nationen nur einen Anfand darstellt", bemerkte etwa Albert Einstein.

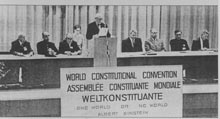

Einer der wichtigen Meilensteine war die im August 1968 im Schweizer

Interlaken von den Weltföderalisten durchgeführte "Weltkonstituante",

die an einem Weltverfassungsentwurf arbeitete. "Während einer

Woche war die Touristen-Hauptstadt im Berner Oberland heimliche Hauptstadt

der Welt", schrieb der Tages-Anzeiger am 31.08.68 auf Seite 4:

"Wissenschaftler und Geistliche, Parlamentarier und Filmregisseure,

Verleger und Industrielle aus 34 Ländern trafen sich zu einer ersten

verfassunggebenden Weltversammlung".

Organisation der Arbeitstagung, die sich der "ausdrücklichen

Unterstützung" des Bundespräsidenten Spühler sicher

sein konnte, war der Schweizer Vökerrechtler Max Habicht. Für

einen Weltbundesstaat wurden seinerzeit folgende

Grundsätze formuliert:

- Universelle Mitgliedschaft;

- Begrenzung der nationalen Souveränität und Übertragung der nötigen Kompetenzen (Legislative, Exekutive und Judikative) an den Weltbundesstaat;

- Durchsetzung des Weltrechts direkt gegenüber allen Individuen;

- Gewährleistung der Menschenrechte;

- Schutz des Weltbundesstaats durch die Bildung von supranationalen Streitkräften unter gleichzeitiger Abrüstung der Mitgliedsstaaten auf das unerläßliche Minimum;

- Eigentumsrecht oder Kontrolle des Weltbundesstaates über die nukleare Technik und andere wissenschaftliche Endtdeckungen, die eine Massenvernichtung möglich machen;

- Dierekte Erhebung von Steuern zur Deckung der Ausgaben des Weltbundesstaates.

Die Tagung in Interlaken konnte einen 1948 auf Initiative von Thomas Mann an der Columbia Universität ausgearbeiteten Verfassungsentwurf weiterentwickeln. Seine Tochter Elisabeth Mann-Borgese nahm an der "Welt-konstituante" teil und ist heut noch im Beirat der amerikansichen Sektion der Weltföderalisten. Wichtige, wenn auch im diplomatischen Kompromiß formulierte Impulse gingen auch von dem 1961 zu Tode gebrachten UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld aus. In seiner berühmten, vor der Rechtsfakultät der Universität von Chicago am 1. Mai 1960 gehaltenen Rede betonte Hammarskjöld, daß der Nationalstaat "selbstverständlich nicht" die letzte Stufe der politischen Struktur in der Entwicklung der menschlichen Gemeinschaft sein könne.

Der Weltverfassungsentwurf ist in der Fassung von 1991 abgedruckt in "Die Unteilbarkeit der Erde" von Stephan Mögle-Stadel, erschienen im Bouvier-Verlag (S. 171 ff.)